-

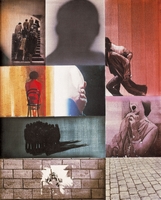

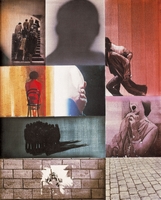

Esta obra se compone de una especie de puzzle de escenas, a modo de secuencias cinematográficas de tamaño y formato distintos. El conjunto sugiere una especie de evocación o memoria de algunas de las imágenes que caracterizaron la primera época del artista (captación del movimiento congelado, agrupamiento de individuos anónimos…). Y ofrece la novedad del protagonismo del color. En algunas de las nueve imágenes de este mosaico dsitinguimos los restos de un cartel sobre un muro, el grito crispado de una mujer, o el hombre que se tapa los ojos con la mano.

-

La obra refleja una vision desgarrada del paisaje metropolitano, que refleja el silencio y el vacío. La oscuridad de este paisaje imprime una visión sombría, conseguida a base de una gama cromática reducida a grises, azules y ocres. El contraluz, pintado a base de aguadas casi invisibles y muy cuidadas, hace aflorar la luz de la profundidad del cuadro. De algún modo Genovés pasa de los “espacios del miedo” a enfrentarnos con los “espacios de la soledad”. Ese paisaje congelado, petrificado en el misterio de una imperturbable inmovilidad, acoge la dispersa desolación de unas figuras humanas, como náufragos en la noche, que protagonizan el aislamiento del individuo tras el desencanto de las utopías que daban antes sentido a la colectividad solidaria.

-

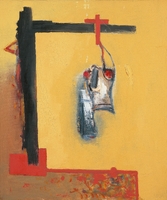

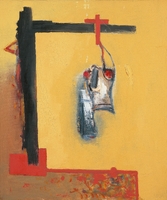

Crucifixión es una evidente radiografía de las clases dominantes (tanto en el orden político como en el ideológico y económico) del régimen franquista. Una cruz divide el espacio en cuatro rectángulos: el símbolo por excelencia del sacrificio cristiano se asimila así al de la explotada clase trabajadora explícitamente representada en un obrero-mártir con su habitual y sencilla indumentaria. Los cuatro personajes que ocupan los rectángulos representan arquetípicamente los poderes fácticos del régimen franquista (la policía secreta, la iglesia, el ejército y la oligarquía capitalista) en una fórmula en cierto modo similar a las caricaturas de orden crítico de pintores como George Grosz.

-

La obra, un bodegón contemporáneo, afronta la contraposición entre lo escaso y lo abundante, dentro de la tradición de aleccionamiento moral que proviene de su afinidad con el punto de partida temático y formal: la vanitas barroca y la inspiración en dos grabados de Brueghel. La parte superior muestra las imágenes de despojos de carne en un abigarrado puzzle. Por contraposición, la parte inferior ofrece la imagen de un niño que trata, en vano, de apurar el interior de una olla vacía.

-

La obra presenta un mare mágnum caótico de imágenes sin centro ni motivo jerarquizador. El título permite enlazar esas figuras que, tomadas de la prensa o de libros pero exentas ya del detallismo fotográfico de su origen, parecen flotar de manera aleatoria y que se conectan por ese nudo de marañas que funden en la resaca de la dictadura a unos obreros que se manifiestan portando algo así como un féretro que conducen, cabeza abajo, los hombres del establishment franquista, tal vez confiados en aquella locución tranquilizadora del Caudillo convertida en tópico, “atado y bien atado”, que pronto quedó como un ejemplo casi cómico del irremediable destino de toda dictadura tras el entierro de su artífice.

-

La obra presenta un mare mágnum caótico de imágenes sin centro ni motivo jerarquizador. Vemos una imagen que sale directamente de una fotografía de los generales de la dictadura argentina desfilando en un automóvil descubierto. A la izquierda, la mujer sentada tiene, en lugar de cabeza, una bola y un águila, elementos simbólicos de la cámara de representantes del Congreso norteamericano, muñidor o coadyuvante, como sabemos, de muchos golpes de estado en Hispanoamérica. Lleva en su regazo una cesta de huevos y medita. Las dos partes del cuadro se aproximan por medio de un individuo, portador de una máscara blanca parecida a los competidores de lucha libre.

-

En esta obra la autora ha plasmado sobre el conglomerado el “equivalente pictórico” de un fragmento literario del escritor vasco Miguel Pelay Orozco. Partiendo de la descripción que Pelay Orozco hace de una prisión, la artista toma su traducción al vasco y la transcribe en acrílico, intentando plasmar sobre la madera lo que las palabras van narrando. Unas imágenes que Carmen Grau ha arrancado a la madera: los edificios, en el conglomerado sin rebajar la dureza del patio, astillándolo con gubia y formón las garitas de tejados verdes, ensamblando piezas de madera del juego infantil de construcción.

-

En la parte superior de la obra se plasma el gesto amenazante de un inquisidor, mientras que en la parte inferior vemos la masa informe de un reo o penitenciado del que apenas se aprecia la silueta del puño derecho. La figuración expresionista de la parte superior del dibujo contrasta con las pinceladas informes de la mancha de la parte inferior. La figura de rasgos expresionistas del clérigo ha sido dibujado previamente sobre un folio e integrado en el conjunto mediante unos retoques de aguada.

-

En esta obra la pulsión al margen de la racionalidad consciente de nuestros actos gana protagonismo. El artista insiste en que se trata de dibujos automáticos, de expresión directa, realizados sobre hojas de papel previamente utilizadas para trazar dibujos de manera espontánea, que muestra valores psicológicos, emocionales y afectivos próximos al surrealismo y a la apertura al subconsciente. Vemos en este dibujo una serie de cabezas realizadas en diferentes técnicas y estilos. En él hay dos folios pegados (uno, vertical, a la derecha otro, horizontal, a la izquierda) que evidencian huellas de haber sido usados para anotar rápidamente nombres, teléfonos, citas o datos apuntes que han sido tapados posteriormente con gruesas pinceladas de tinta negra.

-

Estamos ante un peculiar bodegón en el que el pastel, figura central, aparece ampliado hasta proporciones gigantescas, muy desproporcionadas en relación con las figuras humanas que lo acompañan, dando como resultado una atmósfera surrealista. Los cinco personajes aparecen recortados, evidenciando una procedencia formal e iconográfica distinta a la del generoso pastel que rodean, metidos en su mismo plato.

-

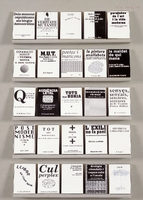

Esta obra nace a sugerencia del editor y promotor cultural valenciano Eliseu Climent, destinada a formar parte de una exposición conmemorativa de los veinticinco años de la editorial 3 i 4, fundada y dirigida por él. Bajo el título de “Les cobertes de l’avenir” (las cubiertas del futuro), un grupo de artistas diseñan portadas de libros ficticios, cada uno según su estilo personal. Artur Heras responde al encargo desplegando su fina ironía a propósito de algunos temas y personajes de la órbita cultural valenciana. La obra muestra 25 portadas, y cada una contiene un mensaje que juega en clave de humor con las palabras del título o el nombre del autor a propósito de algunos temas de la actualidad cultural del momento.

-

El autor ha condensado en unos trazos poderosos que centran la atención sobre una escena que trasciende la anécdota para convertirse en arquetípica, en la simbolización de una constante. Las figuras mostradas son tótemes caracterizados por sus tricornios o su cabeza en forma de llave francesa. En consonancia con la sintetización formal, también el color se ha reducido al negro, verde oscuro y morado, extendidos sobre el blanco del lienzo casi a manotazos, raspando la pasta sobre la tela.

-

Se trata de una obra de muy cuidada elaboración técnica y estricta composición en la que se contraponen dos imágenes, real una y soñada la otra, cuya relación argumental queda acentuada por líneas y franjas. A un lado, la fantástica belleza de una joven de sedosos cabellos que chupa un delicioso helado, al otro, una pobre niña deslumbrada por tan sugerente visión que la abstrae de la gris realidad de una triste escuela.

-

El lenguaje que Kaminski utiliza es rápido y gestual, se plasma sobre superficies accidentales en las que abundan los signos caligráficos. Su paleta estridente y de contrastes nada convencionales, un tanto fauves, los trazos angulosos, que son a la vez dibujo y pintura, consiguen unos conjuntos de sorprendente luminosidad. Los colores, entre los que dominan los rojos y amarillos, más fantásticos que reales, lo vinculan a Chagall, y en muchas ocasiones –como en la obra que nos ocupa– son los que dan título al cuadro, sin mayores pretensiones temáticas.

-

La pieza central recrea la fotografía del cadáver del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, asesinado en 1919, y flanquean la macabra escena las efigies de dos indios norteamericanos: en la pieza de la izquierda está representado el indio sioux Toro Chico (Short Bull) y en la del extremo opuesto, el también sioux, cuñado del anterior, llamado Oso Coceante (Kicking Bear). La realización de esta obra se inscribe en las acciones de contestación a la celebración oficial del V Centenario del Descubrimiento de América.

-

Chema López toma la fotografía como punto de partida iconográfico, pues la obra se inspira en dos instantáneas de importantes insurrecciones populares de la historia contemporánea española. A la izquierda, la figura del hombre y toda la escena que aparece a sus espaldas están tomados de una imagen captada por Adolf Mas durante los días de la Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909). En cambio, la mujer de la derecha y las personas que aparecen detrás de la barricada proceden de una fotografía tomada por Namuth- Reisner, también en las calles de Barcelona, pero en esta ocasión durante los primeros días de la guerra civil.

-

Esta pintura es un homenaje al filósofo anarquista Kropotkin y a su aportación teórica más relevante en contra del darwinismo social. En sus extremos aparecen reproducidos los retratos de Charles Darwin y Piotr Kropotkin con pintura blanca sobre fondo negro, identificados con casi imperceptibles rótulos escritos en negro sobre el también negro marco, junto a una frase con la que Chema López sintetiza sus respectivos pensamientos: La lucha por la supervivencia y El apoyo mutuo. La escena zoológica central ilustra un ejemplo de colaboración en el reino animal.

-

Esta obra plantea una reelaboración de la famosa imagen tomada el 8 de junio de 1972 por el fotógrafo Nick Ut cerca de Saigón: la niña norvietnamita Kim Phuc huye con la piel abrasada por el napalm, la sustancia carbonizante que fue lanzada por la aviación norteamericana. Sobre un fragmento de la foto, López Cuenca ha superpuesto con letras de vinilo un texto que transcribe algo así como la crónica de un desfile de pasarela, extraído de una revista de moda. Con el choque estremecedor que provoca esta yuxtaposición, el autor pretende denunciar el grado de banalización al que pueden llegar algunas imágenes.

-

Esta obra presenta las alegorías del poder y la muerte, bajo las primeras palabras del conocido salmo penitencial recitado en la liturgia de difuntos. Carlos Mensa se empleará en la desacralización airada de los símbolos centrales de la sociedad humana: el poder, el dinero, el amor, el sexo, la familia, la religión o la muerte. La obra tiene cierto aspecto decimonónico, y está ejecutada con riqueza de veladuras y transparencias.

-

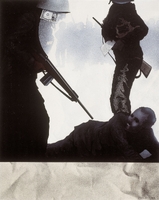

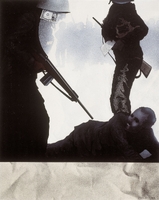

La obra muestra las siluetas en penumbra de dos soldados reduciendo a una persona que yace en el suelo. En esta pintura, frente al infame emblema del imperialismo norteamericano y, por extensión, de la sociedad capitalista, que conforma el billete de dólar pendiente del casco de uno de los militares, se contrapone, en manos del otro soldado, una lista de represaliados (Víctor Jara, Luis Corvalán, Carlos Altamirano, el mismo Allende…), elocuente mensaje que concentra dolorosamente el sentido de la obra: la brutal represión, con el beneplácito norteamericano, del golpe de estado pinochetista en Chile.

-

La obra muestra un grupo identificado fácilmente como procedente de La romería de San Isidro, dentro de las llamadas Pinturas negras que Goya realizó en la Quinta del Sordo entre 1821 y 1823. La imagen aparece, eso sí, simplificada en los detalles e invertida respecto a su original. La parte superior del cuadro reproduce con fidelidad un avión de combate, fragmento de la obra de Roy Lichtenstein Whaam! (1963), ligada a la técnica pop de la viñeta de cómic.

-

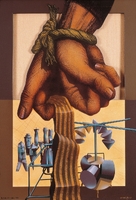

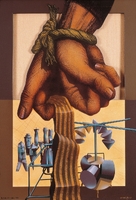

En la parte inferior, amén de la cuatribarrada que desciende de las manos atadas recortadas sobre el vacío de la parte superior, ofrece la visión de la obra de Duchamp Gran Verre (1915-23), titulada La mariée mise à nu par ses célibataires, même. La oposición, evidente en lo formal, pretende aludir al sometimiento del hombre a la máquina, a la esclavitud de los ingenios mecánicos innecesarios que despersonalizan a los pueblos.

-

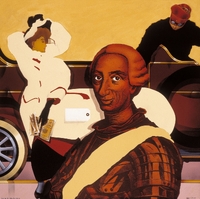

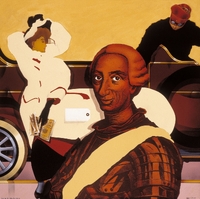

Carlos III aparece invertido respecto al retrato original que realizó Anton Raphael Mengs hacia 1765, y que Miró toma como cita, simplificado en sus detalles y oscurecido en su gama cromática. El contraste se logra por superposición del retrato regio sobre la pintura La mujer y el automóvil de un desconocido ilustrador: Robert J. Wildhack. La dama del automóvil muestra un ejemplar de la obra de Fuster Nosaltres els valencians, evidente homenaje al escritor y ensayista que Miró reutilizará como propia autocita en la serigrafía Estimat Joan (1991).

-

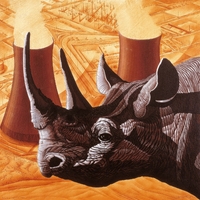

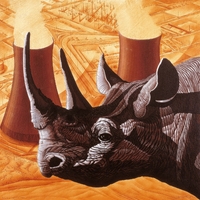

Miró aborda la amenaza que sobre la belleza natural puede suponer la contaminación o, en este caso, pinta al fondo la central nuclear de Cofrentes (inaugurada en 1984), paisaje hostil y extraño al paraje del entorno que se refuerza icónica e irónicamente con la presencia, en el primer plano, de una forma animal igualmente bizarra y poderosa, casi prehistórica, la del rinoceronte.

-

Miró utiliza mitos culturales, en este caso la célebre Lady Liberty que todos asociamos con la cultura americana, para realizar una crítica a nuestra acción degradante del entorno natural del planeta. La recurrencia al mito (perfectamente reconocible en el cuadro) que se recorta contra un cielo cruzado por nubes y su contraste o choque con una tierra informe de basura y residuos, sirve para desvelar la cara oculta y menos amable de la sociedad de consumo fundada en una libertad personal socialmente inconsciente, liderada internacionalmente por la economía americana.